21世纪经济报道记者 王俊 陈勇杰 北京、广州报道

2025年,被称为“智能体元年”。这是AI发展路径上的一次范式突变:从“我说AI答”到“我说AI做”,从对话生成跃迁到自动执行,智能体正成为最重要的商业化锚点和下一代人机交互范式。

但越接近落地,风险也越有实感。越能干的智能体,越可能越权、越界,甚至失控。

结合调查问卷和行业访谈,本次《智能体体检报告》从最新发展状况、合规认知度、合规实际案例三个角度,试图回答清楚一个关键问题:智能体狂奔之时,安全合规是否就绪了?

本篇观点速览

数据黑箱问题突出,个人敏感信息会流向哪里去?合规责任“击鼓传花”,智能体开发者有能力担责吗?App时代数据透明度问题,在智能体时代变得更加棘手。

智能体的协同工作涉及多个环节,每一个环节都可能触发用户数据的收集、存储、调用、跨主体交换。问卷调研显示,近八成的业内人士担心用户数据泄露的后果。

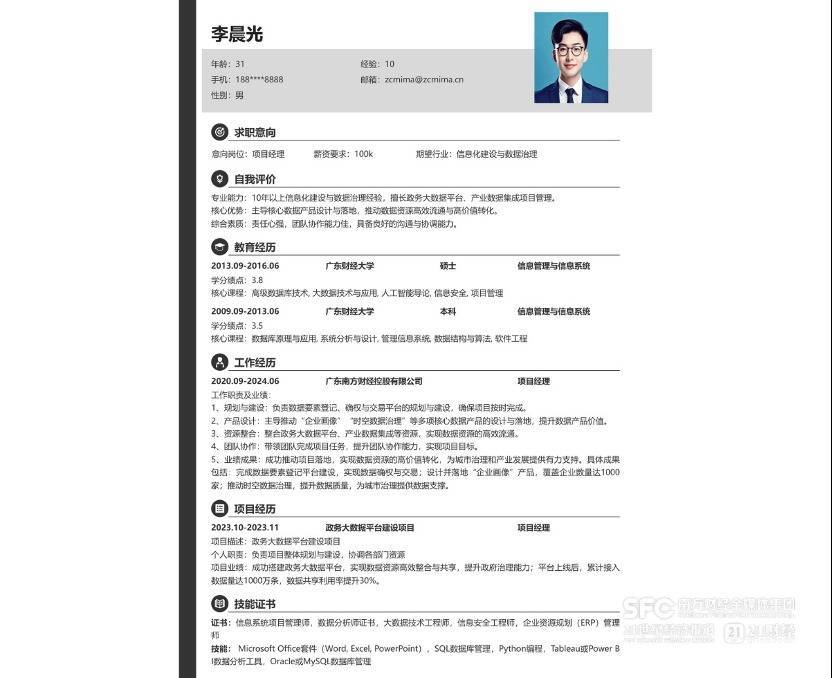

数据谁能见、谁在用?以一个典型的使用场景——“让AI帮我写简历”为例,仅在前端展示中,多个平台的智能体就展现出了信息透明度与隐私保护机制的明显差异。

首先是调用过程的透明度。例如,在讯飞星辰平台上,用户利用“智能简历生成”智能体输入自己信息后,该智能体前端界面会显示调用“联网搜索”等3款工具。但当点击“编辑简历”按钮继续操作时,智能体调用了“职场密码”服务,该工具并未对用户明示。

对工具的调用情况并不总是透明可见,这意味着用户的敏感数据可能被送往一个不知情的地方。

其次是个人敏感信息的展示与处理透明度。当前主流平台在应对用户上传的姓名、手机号、照片等信息时,采取了三种明显不同的路径:

第一档是如通义平台(阿里巴巴)上的简历制作助手智能体,在生成简历前明确提示风险,并主动说明将隐去身份证号、手机号等敏感信息;

第二档是如星辰(讯飞)、文心(百度)等平台,虽未主动提示风险,但会在输出结果中通过“**”替代敏感字段,从技术上进行规避;

第三档是智谱、元器(腾讯)、扣子(字节跳动)等平台,其智能体在提示和处理方面均无动作,既不警示用户,也未遮掩输出结果中的敏感信息。

这一差异暴露出的是智能体生态中责任分配的模糊与滞后。用户面对的往往只是一个具象的“对话界面”,但其背后到底有几个工具、几个数据存储节点、几层算法判断,用户看不到,开发方也未明示。

责任谁来担?尽管智能体中数据流转路径复杂,可能落下盲区,但在用户协议中,责任划分的基本框架已经成形。

对通义、星辰、文心、智谱、元器、扣子6个智能体平台的用户协议与隐私政策进行比对发现:用户与智能体交互所产生的数据,普遍被归类为“开发者数据”,其处理责任也被明确落在开发者身上。

以“扣子”平台为例,其服务协议中指出:“开发者数据”不仅包括开发者主动上传的数据库信息、插件/API等,还包括用户与智能体交互过程中,经由扣子处理的所有内容,如文本、音频、图像等。这些数据由开发者“自主控制和管理”,平台明确不对其内容或使用方式承担责任。

一定程度上,智能体平台通过协议构建了一道“责任防火墙”:自己作为技术提供者保持中立,数据风险和合规义务转交给智能体开发者。百度在相关协议中进一步写明:“平台无法控制、编辑您的智能体,也不应被视为是您智能体的共同运营/开发者或内容提供者。”

在数据使用方面,平台普遍也划出了边界。以百度为例,其协议称不会主动使用开发者提交的数据训练自身通用大模型,数据仅用于帮助开发者完成自动化处理。但平台保留一个前提:“开发者可选择授权平台使用数据以优化服务”,这一设计同样将决策权交回开发者手中。

一名参与过此类服务协议制定的人士谈到,在合规设计时,内部业务团队与法务团队曾经反复论证,最终认为平台应该单独画一个逻辑空间给开发者,这部分数据归属于开发者,如果平台想用这部分数据,必须要经过开发者授权。

但责任“归位”不等于“到位”。访谈中不少人指出,目前大部分开发者在安全合规方面能力薄弱,缺乏制度性规范和实践经验——很多人甚至没有意识到自己对用户数据负有法律责任,更谈不上建立标准化的风控流程,不一定能真正承担起责任。

更多内容请下载21财经APP

股票配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。